|

|

その男の身体は、過ぎたる放蕩と淫奔な夢想に蝕まれて衰弱しきっている。

彼はめったに外出することなどないが、気が向くと、おのれの嗜好に合致した淫らな光景をつくりだすために、倦怠感に浸された重い体を引きずりながら撮影現場へと向かう。

そこは、普段は誰も立ち入らないような雑木林や壊れかけの建造物が打ち捨てられた草むらである。

誰からも忘れ去られた地の静けさが、彼の過敏になった神経にはちょうどいいのかもしれない。

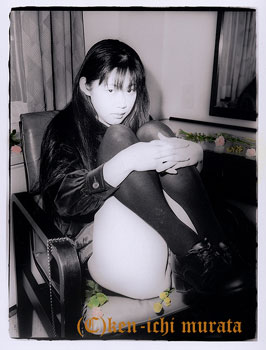

また、彼は一日中家に籠もって、自宅の粋な和室と廃屋を思わせる屋根裏部屋で仕事をすることもある。

そこには、日本家屋とは不釣り合いなモデル用の黒ストッキングや踵の高いハイヒールから、緊縛のためのロープ、巨大なディルドー、さらには化学の実験にでも使うような器具類までが揃えられている。

何やら、快楽の実験室か欲望の小劇場といった雰囲気である。それらの凝った小道具を使い、お気に入りのロリータ風のモデルに極めてエロティックなポーズをとらせて、彼の追い求めるイメージとしての「姫」に限りなく近づいた瞬間、シャッターが切落とされる。やがて印画紙に浮かび上がる少女は、死体か人形のように冷たい身体の中に強烈なエロスの熱を封じ込めている。

だが、作品はこれで完成したというわけではない。秘密めいた「彩色」の作業が残されているからだ。この古風で職人的な作業に耽るとき、彼は自分があたかも中世の錬金術師にでもなったかのような錯覚を覚えるのかもしれない。

深夜にまで及ぶ彩色の作業がようやく終了し、夜が明けて朝の光線が視神経を襲い始めるとき、彼は疲弊した体を遮光カーテンがもたらす深い闇へと沈めていく… 私が思い描く村田兼一氏のイメージは、こういったデカダンな日常を過ごすディレッタントの姿にほかならなかった。

彼は、日々の雑事や生活苦に煩わされることなく、耽美的なエロスの夢を貪ることができる環境を何らかの理由で獲得しているにちがいないと思っていたのだ。

「影響を受けた芸術家や文学者は誰か」という質問に

ヤン・ソーデック、荒木経惟、ジョエル・ピーター・ヴィトキン、ピエール・モリニエなどと共にイリナ・イオネスコと澁澤龍彦を挙げていることから考えても、この私の妄想、半分くらいは当たっていると思うのだが、メールでのインタビューを終えた今、少なくともエロスと死の関係については思い違いであったことが判明した。

村田氏は、例えば十九世紀末にユイスマンスが書いた『さかしま』の主人公デ・ゼッサントのようなディレッタントとは異なり、放蕩生活と淫奔な夢想によって肉体と精神を衰弱させたわけではない。過剰な快楽が衰退と死のイメージを呼び寄せたのではなくて、逆に、現実の死に対する恐怖が性=生の力としてのエロスを希求したのだ。

性交の絶頂におとずれるクライマックス、すなわち欲望が解消され一気に緊張が解き放たれる瞬間をフランスでは「小さな死」という。放蕩者がその「小さな死」の繰り返しによって疲れ果て、ぼんやりとした死のイメージへと徐々に接近していくのに対して、村田氏はむしろクライマックス=「小さな死」に至るまでの過程で昂揚し続ける生のエネルギーへ目を向ける。

彼は、少年時代に経験した切実な死の恐怖に対抗するために性の力を激しく求めるようになったようである。

「生い立ち、写真作家になるまでのことを聞かせてください。」

「ごく一般的な家庭で育ちました。 一〇歳の時、授業中に突然息苦しくなり、その時、「死ぬのではないか」との恐怖心が後々、不安神経症となり、この病に一生とりつかれることになります。

この病が色々なところに影を落としているような気がします。

中学の頃、ゴッホの糸杉のタッチのうねりに、何やら生命感のようなものを感じ、同じようにうねった絵ばかり描いていました。

二〇代後半から過労によってそれまで小康状態の心身症、自律神経失調症がひどくなり、ほとんど寝たきりの状態になりました。

ただひたすら死を恐怖して、食事も喉を通らなければ、ほとんど眠りもできませんでした。

日々生きているのが辛くて、でも死はもっと怖いといった状態です。

一〇年寝たきりで本当の病人のようでした。一〇年後くらいに阪神大震災があり、その時に「このまま死ぬのはもったいないなあ」と思ったのが、寝たきりから脱して、真剣に作品を作るきっかけとなりました。

生命を生む性の力というものにものすごく惹かれていき、それらを表現することにより自分を取り戻していった感があります。」

「エロティックなものに関心を抱いたきっかけは?」

「御伽噺とエロティックな妄想を結び付け出したのは二十代の頃。

二十代の後半、過労で自律神経がやられ、ひどい不安神経症に再び陥った時、ひたすら油絵を描いていた。

体がつらくて、息苦しくて、ただ生きているだけで疲労困憊しているような状態で、肩で息をしながら物凄い剛毛の少女を描いていた。

その剛毛に生命を感じていた。とどのつまり、エロティックとは死を撥ね返してくれる強靭な生命なのかもしれません。 それらのイメージが一〇年後に今の作品のような性交のイメージへと成っていったような気がします。」

「骸骨、棺桶など死のイメージがしばしば見られますが、村田さんにとって死とエロスの関係はどのようなものですか。」

「エロスは死を近く馴染ませてくれるもの。または強く反発するもの。とりあえず、髑髏や棺桶は性に対する対のイメージです。」

村田氏がいかに深刻な死を恐怖したか、また、それに抗するためにエロスの力をどれほど求めていたかが、これらの発言からお分かりいただけると思う。

そして、彼にとって死に対抗するエロスの力が、「ゴッホの糸杉」や「少女の剛毛」などに見られる植物的な成長力と分かちがたく結びついているのも興味深いところである。

彼の作品には、旺盛な成長力を獲得した性毛が女性の美しい下腹部からあたかも蜘蛛の糸のごとくに放出される魔術的なイメージがいくつかあるからだ。

特に、《球根》と題した作品では、まさに女性の臀部が植物の球根と同一視されているのである。

一方、植物が男根的象徴力を得て、女性と性的に交わるイメージもある。連作《花を喰らう姫君》は、若い女性が眠ったまま草花を口と性器で貪り食い、ついには植物に侵食されていく過程を表現している。

さらに、連作《苗床の妃》の一枚には、植物に犯された少女が下腹部に木の枝を挿入されてエロティックな人間盆栽のようなものに変わり果ててしまう様が写されている。

また、植物が無秩序に繁茂する幻想的な雑木林で撮影された作品では、林という場所そのものが男根的な異界となってそこに迷い込む少女に襲いかかってくる。

淫奔な攻撃に翻弄される少女は、性の力によって植物と交感しているようにも見える。連作《マッチ売りの少女》 は、人格化された男根的雑木林に囚われ、犯され、飲み込まれていく少女を表現した作品群である。

| << |

|

「花喰らう姫君」より |